▼その他の計算問題はこの記事にまとめています。

たとえちょっとずつでも、解ける問題増えると、嬉しいよね。今そんな感じです。

容積率で覚えるルールはこれだけ!

- 容積率は「都市計画で定められた数値」と「道路幅員により求まる数値」の制限を受け、いずれかの小さい方とする。

- 前面道路の幅員が12m以上のときは「都市計画で定められた数値」となる。

- 住居系の地域は4/10×前面道路幅、それ以外の地域は6/10×前面道路幅によって容積率を求める。

- 前面道路が2以上ある場合は最大幅員による。

- 2以上の地域にまたがる場合は、面積を比例配分して容積率を求める。

- 幅員が15m以上の道路を「特定道路」といい、前面道路が6~12mの場合、前面道路と特定道路の距離に応じて、前面道路の幅員を加算することができる。

- 加算する幅員Wa=(12-Wr)×(70-L)/70。Wr:前面道路幅員、L:特定道路までの距離。

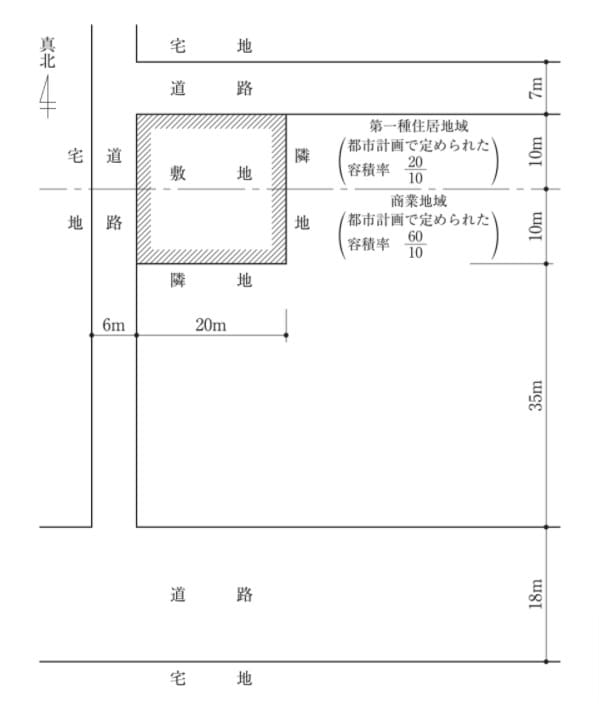

例題:容積率は?

都市計画で定められた数値の確認

容積率は「都市計画で定められた数値」と「道路幅員により求まる数値」の制限を受ける。都市計画で定められた容積率は上のエリアで20/10、下のエリアで60/10。この時点で容積率は最大でも40/100となることが分かる。

西側の特定道路により全面道路幅員を加算

南側に特定道路(幅員が15m以上の道路)があり、Wa=(12-Wr)×(70-L)/70に代入すると、(12-6)×(70-35)/70=3mとなるため、西側の前面道路は6+3=9mとみなすことができるし、北側の全面道路が7mなので、前面道路が2以上ある場合は最大幅員によるため、前面道路の幅員は9mとみなす。

道路幅員により求まる数値を計算

上のエリアは第一種住居地域(住居系の地域)のため9×4/10=36/10、下のエリアは商業地域(それ以外の地域)のため9×6/10=54/10となる。

「都市計画で定められた数値」と「道路幅員により求まる数値」の小さい方で容積率を計算

- min左のエリア(20/10,36/10)=20/10

- min右のエリア(40/10,54/10)=54/100

- 面積は等しいので単純平均すると37/100

▼その他の計算問題はこの記事にまとめています。

- もっと読む

コメントを書く